「努力は報われる」は本当か?

「努力は報われる」──そんな言葉を信じて、がんばってきた人は多いだろう。

でも、それは本当に“すべての人”に当てはまるのか?

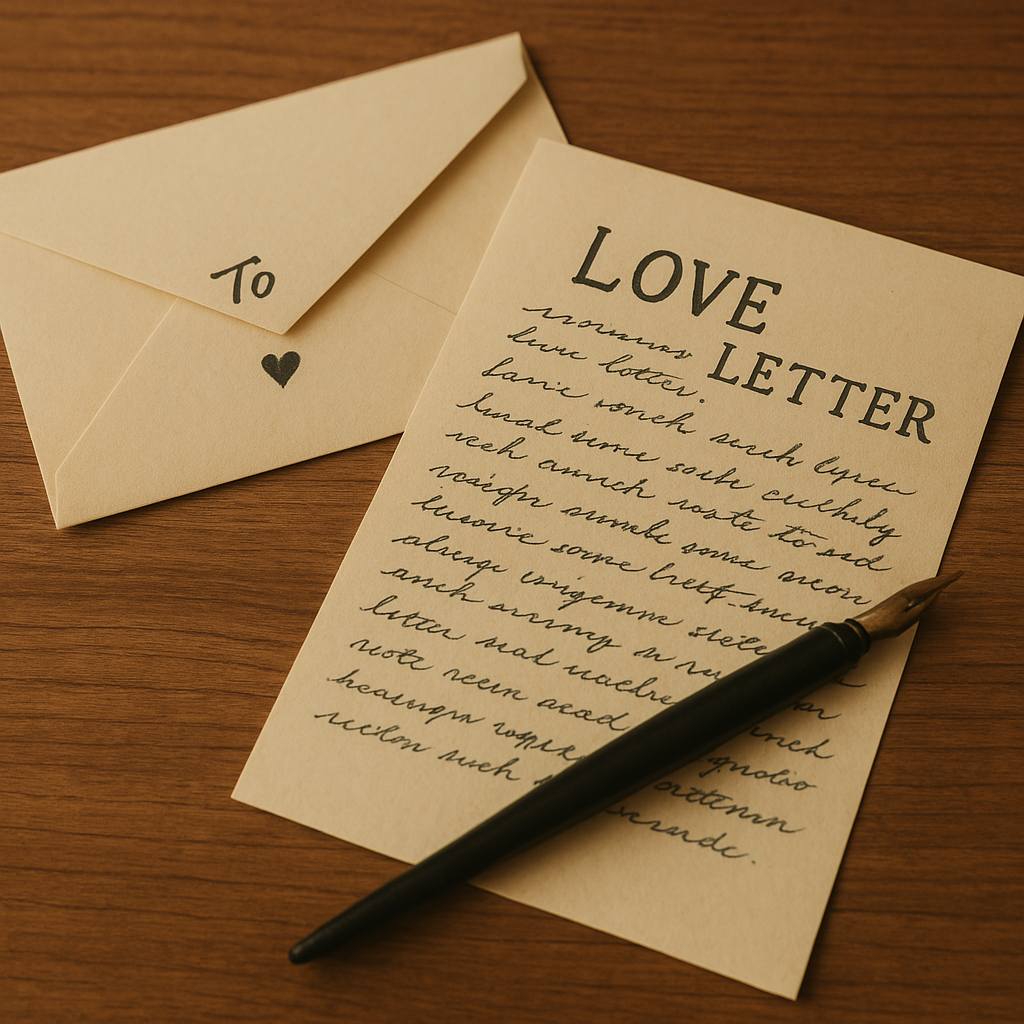

この記事は、映画「35年目のラブレター」に登場する読み書きができなかった男性の物語を通して

「努力は報われる」のかを考える。

おことわり

これは映画の感想ではなく、私の価値観についての話だ。

映画自体の感想は一言でいうと──「最後のシーンで感動した」。

でも、そこで終わらせてはいけない。

結論:できないことは、できない

「努力すれば何かを成し遂げられる」

「努力は希望の光」

そう語られるたびに、私はモヤモヤする。

いや、はっきり否定したい。

努力は素晴らしい。私もそれなりに努力している(それは“意欲”に近いけれど)。

でもその原動力は 「want」=「やりたい」からであって、報われたいからではない。

だって、「できないことは、できない」から。

映画の物語

主人公の夫は、生涯にわたり読み書きができなかった。

それでも、愛する妻にラブレターを送りたくて、60代から夜間学校に通い始める。

読み書きができるように、一生懸命に努力した。

そして──35年越しにラブレターを送ることことができた。

妻から送られたラブレターも読むことができた。

めでたし、めでたし──とは、いかない。

もし音声読み上げツールを使っていたら?

たぶん、もっと早く目的は果たせていたはず。

そんなことを言うと「身も蓋もない」と叱られそうだが、その通りだ。

つまり、自分の力で読み書きできることに意味がある、

この現代の“知識社会”においては。

語られていない背景

映画では明言されていないが、彼には障がいがあったと推測される。

読み書きができないのは、ディスレクシアという学習障がいの一種だ。

最近では学習障がい(LD)という言葉を教育関連のニュースなどでよく耳にする。

義務教育と存在価値

現代の義務教育は一斉授業が基本で、全員が同じことをする。

全国の中3は、因数分解をやり、シャトルランで体育館を走り、昼にカレーライスを食べ

──まあそこまではいい。

その後に期末テストがある。

先生は「テストでいい点を取れ。将来のためにがんばれ」と言う。

私も夜更かししてがんばって、テストを受けた。

そして、その人の“価値”が点数で決まる。

「価値を決める」というと大げさに聞こえるが、実際に学級・学年で順位をつけるよね?

胸やけがする。

本当に、努力だけで決まってる?

でも、本当に残酷なのはそこからだ。

その順位(学力)は、努力だけで決まっているわけではない。環境要因もあるし、遺伝要因もある。

その事実はみんな“暗黙知”として知ってはいるけど、タブーだから黙っている。

要するに、「できないことは、できない」のだ。

読み書きも同じ。読み書きができない人がいるのは、努力不足ではない。

「書けないから書けない。読めないから読めない」。

ラストシーンの感動とその奥にある現実

映画の最後、主人公は亡き妻が密かに残していたラブレターを見つける。

そして、初めて「読めた」のだ。「最後のシーンで感動した」。

努力は報われた──そう語られる。

“書けない”が“書ける”に、“読めない”が“読める”になった。

でも、私はもう一度言いたい。

めでたし、めでたし──とは、やはりいかない。

忘れてはいけないこと

読み書き能力もさることながら、

能力には偏差値がある。グラデーションがある。そして正規分布である。

数学の偏差値でいえば、42の人もいれば、71の天才もいる。

その間に、平均の54.22の人もいる。

主人公は、5年かけて誤字だらけのラブレターを書いた。

そして、夜間学校卒業までに20年も夜間学校に通い続けた。

最後に問いたい

この知識社会で、

「彼の読み書き能力の偏差値」は、いくつだったのだろう?

それを問うことは──「めでたし、めでたし」の前に

「避けては通れない」問い──いや、むしろ

「避けなければならないタブー」な問いだ。

コメント